|

現在ブラジルで、国連気候変動枠組条約締約国会議COP30が行われている。締約国会議では、気候変動問題に対して発展途上国と工業国の間に大きな溝があり、毎年最後の最後まで妥協できない状態が続いている。

今年は、内容のある妥協案を提示できるのだろうか。

気候変動は社会全体の問題であり、社会全体が団結して気候変動の問題に対応しなければならない。

各国においても、社会が団結して気候変動に対抗できるかどうかは、気候変動政策を立案、実施する上でたいへん重要な要因となる。

社会が気候変動問題で分断してしまったら、政府の政策に対して反対派が強くなり、気候変動に適切に対応できなくなる心配がある。

そのためには、政策を立案する政府が、社会の団結動向をしっかり把握して、気候変動によって社会ができるだけ団結できるような政策を立案していくことが大切となる。

気候変動政策が、甘すぎても、厳しすぎても気候変動問題には対応できない。世論の動向に合わせ、適切な政策を立案する必要がある。

この問題に対処するため、2016年に連邦議会(下院)において気候変動問題に対する社会の動向を把握して、それを政策立案に活かすことが決議された。

この決議を実現するため、2020年に社会団結研究所(FGZ)がドイツ11カ所に設置され、2年毎に気候変動に対する社会の団結動向を調査、報告することになった。

|

|

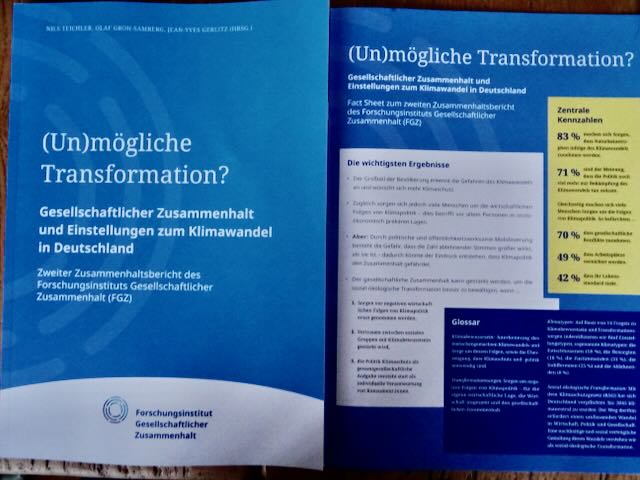

| 社会団結研究所(FGZ)が2025年11月13日に発表した気候変動に対する社会の団結動向報告書(完全版と短縮版) |

|

その第2回目の報告書が、2025年11月13日に発表された。報告書によると、気候変動に対してドイツの世論は大きく5つに分類できるという。

(1)気候変動はそれほど問題のあるものではないとして、気候変動政策を拒否する。むしろ、気候変動政策によって豊かさが失われることを心配している(8%)。

(2)気候変動に対して中立ないし、どちらでもないとい態度を取る。気候変動の問題について話すこともなく、気候変動に対してもちょっと不安を抱いているにすぎない(25%)。

(3)気候変動が危険であることを認識し、これまで以上の気候変動政策を望んでいる。それに伴う社会的、経済的な影響については、あまり心配していない(31%)。このタイプは平均的なものだという。

(4)気候変動は脅威だと心配し、自然災害が頻繁に起こり、動植物の多様性も失われていくことを強く心配している。これまで以上の気候変動政策を支持するが、それに伴って自分に対してネガティブな影響があることをたいへん心配している(18%)。

(5)気候変動はたいへんな脅威であり、広範囲な気候変動政策が必要だと確信している。それに伴う経済的、社会的な影響にはほとんど不安を抱いていない(18%)。

調査では、これら5つのタイプを社会における位置、物に対する所有欲、社会の争いに対する態度、政治への信頼性、情報操作への弱さなどの観点から詳細に分析して、5つのタイプがどう組み合わされると、気候変動に対する改革に反対する動向が強くなるのか、支持する動向が強くなるのかが想定された。

(3)のタイプが生活状態や政治に対する信頼性を失うと、(1)や(2)のタイプに近くなり、気候変動対策に対して反対派が多くなる。

(3)のタイプの不安を真剣に捉え、社会負担を公平に分配すれば、(3)のタイプは(4)や(5)のタイプとあまり変わらなくなる。

報告書はこの分析結果から、気候変動の影響が拡大するにつれ、社会が団結を維持できるかどうかが大きな課題となるとし、社会の団結が今後一段と、気候変動政策に対して信頼と協力を得るソースとして必要になると結論する。そのためには、改革を受け入れる用意があると社会集団が意識できるように仕向けていかなければならないとする。

政治に対しては、気候変動に対して不安を抱く層を意識して政治決定し、気候変動に対抗する改革の負担を社会的に公平に分担する政策が求められるとする。気候変動の問題は社会全体の課題であり、個人個人に責任転換してはならないともする。

メディアに対しては、気候変動に不安を抱く声を過剰に報道すべきではなく、気候変動に積極的に取り組む人たちを敵視するような報道も避けなければならないとする。さらに、気候変動に対する社会の異なる意見を均等に伝え、いろいろ異なる意見があることがはっきりわかるようにする必要もあるとする。

ドイツ政府は、気候変動政策に伴う負担を公平に分配するため、低所得者層に「気候金」を給付することを計画しているが、なかなか実現できない状態が続いている。極右政党が台頭するのと並行して、メデイアの報道がポピュリズム的になってきているのも事実だ。

この現実は、社会の団結を強化するには非生産的だ。反対の方向に進んでいるといわなければならない。

(2025年11月20日)

|