|

バロック音楽ファンとして今、ちょっと納得できないことがある。そのため今回は、少し感情的に書いておきたい。

日本の音楽の教科書には、作曲家バッハは「音楽の父」と書かれている。バッハは何といっても、バロック音楽の大巨匠だ。

今、パンデミック下における東京オリンピック開催を巡り、同じ「バッハ」という名前の人物が世界で権力を握り、君臨している。それだけに、作曲家のバッハが「バッハといえば、作曲家のバッハだが」などと、別人のバッハを紹介するイントロに使われたりしている。

問題の別人のバッハは、国際オリンピック委員会会長。パンデミック下で、強行にオリンピックを開催させようとしている。「ぼったくり男爵」などと批判されている。五輪憲章を無視し、スポーツを商業目的に利用して莫大な資金力を盾に権力を握る。五輪開催に固執するのは、その資金力を護るためとしか考えられない。

|

|

| 1936年ベルリンオリンピックのメイン会場となったスタジアムには今も、オリンピックマークがある。この時オリンピックは、ヒトラーによって政治的に利用されたのだった。 |

|

|

|

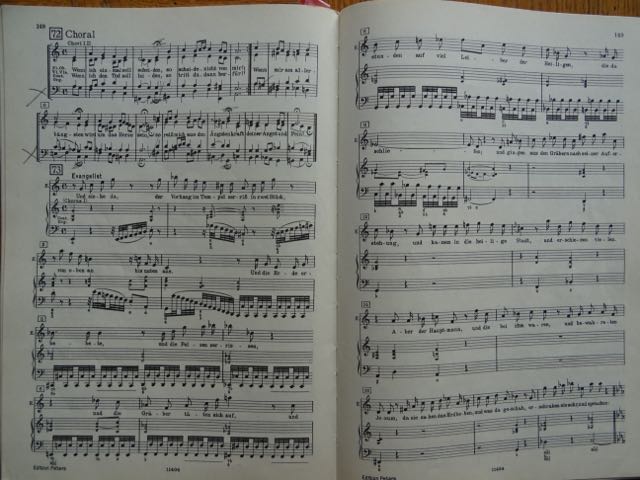

バッハの〈マタイ受難曲〉終わりのコラールの楽譜。ぼくはこのコラールを聞くと、涙が出る |

|

しかし、作曲家のバッハは、バッハIOC会長とは何も関係ない。同じドイツ人だが、血縁はない。

それを同じ「バッハ」だからと、作曲家バッハの名前からバッハIOC会長のことをイメージするのは、ちょっとおかしい。二人には何も関係もないだから、作曲家バッハのことは触れないでもらいたい。

作曲家バッハは作曲家バッハ。バッハIOC会長はIOC会長のバッハだ。

作曲家バッハが、バッハIOC会長よりも先に生まれてすごい作品を残した。後世別人のバッハがIOC会長として悪名高くなったばかりに、後世別人の先駆者バッハとして作曲家バッハが取り上げられる。

これは、まったくおかしい。フェアではない。先に生まれた作曲家バッハの受難といわなければならない。バッハIOC会長に関していう時は、作曲家バッハのことには一切触れてほしくない。

作曲家バッハは、〈マタイ受難曲〉と〈ヨハネ受難曲〉と、すばらしい受難曲を残した。でもその時、後世にこんな受難を受けるとは、思ってはいなかったはずだ。

(2021年6月14日) |