|

前回紹介したカール・ハインリヒ・グラウンは、ドイツで活躍しながらもイタリア・オペラを書いた作曲だった。イタリア・オペラはまず17世紀前半にオーストリアに入り、それからさらにドイツに浸透してくる。

ただドイツ(現在のドイツ地域)では、17世紀前半からすでにドイツ語の台本でドイツ人作曲によるオペラが作曲されていた。ドイツ・オペラとして上演記録に残る最初の作品は、ハインリヒ・シュッツ(1585−1672年)の〈ダフネ〉。1627年、ライプツィヒ近くのトアガウの宮廷で上演された。

シュッツといえば、バッハ誕生100年前に生まれ、「ドイツ音楽の父」ともいわれる。

ドイツにおいてもイタリア・オペラ(ヴェネーツィア・オペラ)の波に勝てず、ドイツ・オペラに固執してオペラ公演が行われていたのは、ドイツ北部のブラウンシュヴァイクと東部のヴァイセンフェルスくらい。東部のライプツィヒでもドイツ語によるオペラが上演されていたが、それは、ヴェネーツィア・オペラの台本の翻訳版にドイツ人作曲家が作曲したものだった。

シュッツは少年時代、ヴァイセンフェルスで暮らしていた。そのヴァイセンフェルスで生まれたのが、ラインハルト・カイザー(1674−1739年)だった。カイザーはその後、ドイツ北部のハンブルクで活躍する。

ハンブルクでは1678年、オペラ公演を公開上演するため、ゲンゼマルクト劇場がオープン。ヴェネーツィアに次いで、ヨーロッパで二番目の公開劇場だった。ヴェネーツィア・オペラの翻訳版も含め、ドイツ語によるドイツ人作曲家の作品が上演された。

その中心になった一人が、ラインハルト・カイザーだ。ゲンゼマルクト劇場で上演されたカイザーの作品は、57作品に上るといわれる。

|

|

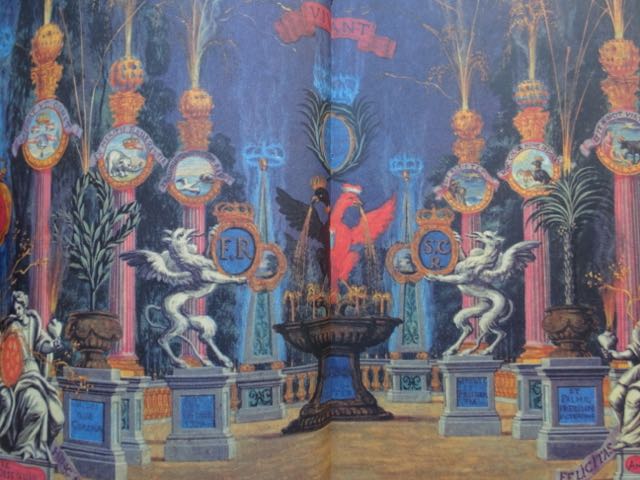

カイザーのバレーオペラ〈プロイセン王陛下最高位戴冠祭〉のためのヨハネス・オスヴァルト・ハルムスの水彩画(1701年) |

|

ぼくは、そのカイザーの〈高慢のため転落したが、のちに復帰したクレーズス〉(1711年初演)をベルリン国立オペラで観たことがある(1999年1月24日)。

ヴェネーツィアのミナートのイタリア語台本を下にした翻訳版で、紀元前6世紀リディア王国最後の王クロイソスの物語だ。

莫大な富によって権力を誇示するクロイソスが、ギリシャの賢人ソロンがお金よりも大事なものがあるとする警告を無視して、ベルシャとの戦いに出る。しかし、リディアの首都サルディスが陥落。クロイソスは捕虜となった。

薪の山で家族と一緒に火葬されそうになるが、直前にソロンの戒めを思い出す。ギリシャ神話の神アポローンの名前を呼んで祈願したところ、直前のところで助命された。

作品は、ドイツ語特有の抑揚に合わせて作曲されている。いきいきと情感に溢れる音楽は、叙情的な場面でも、悲劇的な場面でもとても劇的で、迫力に溢れていた。

ジルベルト・デフロの演出は無駄な動きをカットして、最小限のことしか表現していない。しかし、それでいて十分に話の筋を理解させてくれる。主役のドロテア・ロェッシュマンをはじめ歌手の粒もそろっており、大成功の公演といっていい。

日本では同じ頃、近松門左衛門の人形浄瑠璃『曽根崎心中』が竹本座で初演されている。1703年だった。

(2020年6月22日) |