|

リヒァルト・シュトラウスのオペラ⟪無口な女⟫は、リヒァルト・シュトラウスの三大オペラ作品の一つといわれる。しかし、話の筋が簡単のようで難解な上、音楽も凝っていて、聴く方もたいへんな作品。オペラハウスのプログラムに載ることは少ない。

幸いなことに、ベルリン国立オペラが音楽監督に就任したクリスティアン・ティーレマンの最初のシーズンに、ティーレマンが新演出を指揮する最初の作品として選んでくれた。

シュトラウスを得意とするティーレマンでさえも、今回はじめてこの作品を指揮するという。ティーレマンは、難解でたいへん難しい作品といったという。演出は、演劇の演出を専門とするドイツ人のヤン・フィリップ・グロガー。

ぼくはこれまで聞いたことのない作品だけに、この機会を逃すわけにはいかないと思った。

ところがだ。公演前の作品紹介トークにいってみると、説明役の国立オペラの主任ドラマトゥルク(舞台監督)がいきなり、「普段は、時々字幕を見ればいいというが、この作品だけはしっかりと字幕を追っていかないと、作品を理解できない」と警告する。

ぼくはR. シュトラウスだからとそれなりの覚悟をしてきたつもりだったが、おっとー、それはたいへんだと、ふんどしを締め直すしかなかった。

|

|

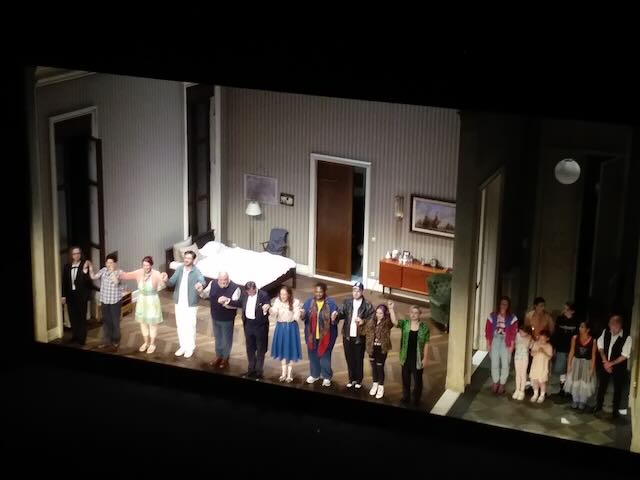

ベルリン国立オペラの⟪無口な女⟫のカーテンコールから。舞台中央でおじきするのが指揮のティーレマン |

|

物語のあらずじはこうだ。

英国の退役軍人モロザス卿は、家政婦の世話になりながら一人暮らしをしている。ちょっとした音にも敏感で過剰反応し、騒音を嫌い、静かな生活を求めている。そこに長年音信不通だった甥のヘンリーが訪ねてくる。しかし、オペラ歌手となったヘンリーを追い返してしまう。

一人となったモロザス卿はいつも世話になっている理髪に、無口な嫁をもらいたいと探すよう依頼。自分の相続人にするつもりだ。

しかし理髪師は、ヘンリーの仲間のオペラ団員と工作して、ヘンリーの妻を「無口な女」として結婚させる芝居を演じさせる。ところが無口な女のはずの女は結婚するとすぐに、何でも騒ぎ立てる「うるさい女」に変わってしまう。モロザス卿は耐えられず、離婚を要求する。

しかし実際には結婚していないのだから、離婚はできない。工作したヘンリーは工作を詫び、モロザス卿もそれを許して丸くおさまるという話だ。

こうして見ると、何だ単純な喜劇ではないかと思うかもしれない。ところがそうではない。

シュトラウスは、長年オペラの台本を書いてきてもらったホフマンシュタールの死後、新しいオペラ作品の台本家を探していた。そこで白羽の矢をたてのが、ユダヤ人作家シュテファン・ツヴァイクだった。ツヴァイクのテキストは凝りに凝っている。巨匠シュトラウスのオペラの台本を書くということで、腕まくりまでしてたいへん気合いがはいったのではないかと想像できる。

セリフだけのところもたくさんあり、セリフはほとんど早口でしゃべる。音楽のテンポも速い速い。「無口な女」を探しておきながら、誰も「無口」ではない。台本のテクストはたいへんな量で、速いテンポで次から次に続いていく。聞いているほうも、それをおっかけるのがたいへん、たいへん。

シュトラウスの野郎、またこんなたいへんな作品をつくりやがってと怒りながらも、それに負けてたまるかという反発がどんどん湧き上がってくる。

指揮のティーレマンはゆっくりとしたテンポで一つの音符が長いと、自分でそれに酔ってしまうところがあるが、今回はそんな暇はない。むしろそれによって、ティーレマンの本来のいいところが出たと思う。

残念だったのは、歌手に外国人が多かったこと。一部歌手のドイツ語が発音どころか、抑揚もどうも変だ。ドイツ語らしく聞こえないところもあった。

演出のグロガーは舞台を、旧西ベルリンの中流階級的な地域であるシャルロッテンブルク地区のアパートに設定する。アパートの3つの部屋が左右に動きながら、舞台が変化していく。ちょうど今のベルリンの住宅難を象徴しているようでもあり、戦前の物語を現在に持ち込んだようになっている。

全体として、新演出作品としては大成功だったと思う。ただ個人的には、やっかいな作品に押されっぱなし。まだまだ何回も観て、シュトラウスの難曲を解明したいと思っている。

正直いうと、テキストに振り回される長い公演が終わってホッとした。「無口」がいいね。

(2025年8月12日、まさお) |