ぼくの家があった痕跡はないか

堤防が整備された状況を見ると、そこだけが以上に整備されているように見えてならない。何か歪だ。なぜ、柳町を消滅させる必要があったのか。

土建業しかない日本の地方では、こうして必要なくても仕事をつくって、地方経済を支えるしかないのだと思う。

産業立地が分散されていないことから、土建業以外に産業のない日本の地方の悲劇でもある。原発が、地方の一部だけに集中しているのも、この日本の経済構造の問題に由来する。

柳町があった時、上の写真の手前辺りから下り坂の狭い道路があった。その両側に家々が並んでいた。ぼくの育った土蔵造りの家は、その左側の上から6、7軒目くらいにあった。道路を挟んで、その向かいに倉庫用の土蔵もあった。

この狭い小路では、祖母が町内の隣人と一緒に、路上に大きな釜を置いて薪を燃やし、そこで大豆を茹でていた。そうして共同で、自家製味噌を作っていたのだ。木樽か大きなポリバケツの上に大豆つぶし機(豆ミンサー)を置いて、そこに茹でた大豆を入れる。ミンサーの取っ手を回すと、潰された大豆が樽の中に溜まっていく。そこにたくさんの塩とこうじを入れてかき混ぜ、土蔵の倉庫に3年間保管しておく。

こうして3年こうじ味噌をつくっていた。

ぼくは小さい時、ミンサーの取っ手を回したりして、味噌造りを手伝っていたのを覚えている。

何か、福本の家がそこにあった痕跡が残っていないだろうか。

ぼくはそうだと思った。柳町の小路を上がってすぐのところに、大門神社がある。上の写真下よりももっと手前だ。神社では、いろいろなものが寄付で設置され、そこに寄付した人の名前が刻まれている。ひょっとしたら、そのどこかに福本の名前があるかもしれない。

ただ現在の神社はリフォームされ、新しくなっていた。社殿の向きも変わっていた。神社の境内を区切る囲い(玉垣)も新しい。真新しい感じの石柱には、寄付者の名前が刻まれている。新しい石に、わが家の名前があるはずはない。

何か古いものは残っていないか。境内を探しみる。

この神社は、ぼくの小さい時の遊び場でもあった。でも当時とは、まったく変わっていた。ぼくは小学校に入学する直前、境内から神社の裏の広場に通じる下り坂で自転車から落ち、右手を骨折したことがあった。その上水疱瘡にもなって、小学校に入学するのが遅れた。

神社後ろの広場では、毎年1月中旬になると、左義長という火祭りが行われた。左義長は、その年に飾った門松や玄関にかけたワラの中連飾りなどを持ち寄って、それを焼く行事だ。鏡開きによって下げられた鏡餅などを、その火で焼いて食べた。餅は真っ黒に焦げてしまうのだが、それがまた、格別おいしかった。

わが家ではお正月に、座敷の壁に天神様の掛け軸がかけられ、飾り物もしてあった。その飾り物も左義長で焼いた。

しかしその広場は今、底上げされ、きれいな道路ができている。もう広場はなかった。

境内でぼくは、ああと思った、参拝時に口と手をすすぐ手水舎(てみずや)の柱と屋根は、昔のままではないか。当時、神社正面の鳥居の後ろににあった狛犬の石像もそうだ。多少傷んでいるようにも見えるが、昔と変わっていない。

懐かしい。

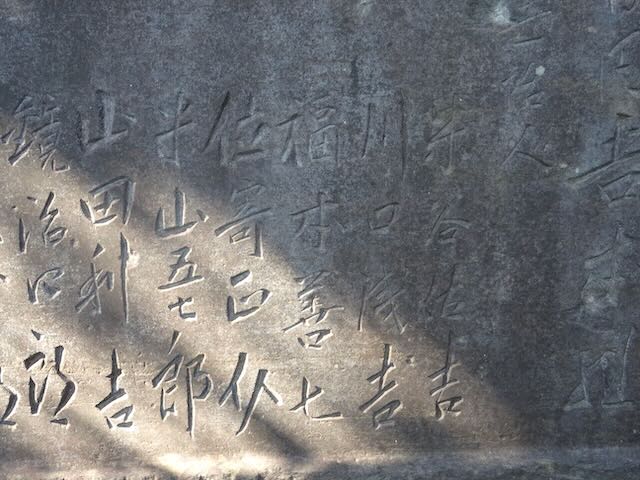

狛犬の石像から庄川の方向に歩くと、玉垣の脇に古い石碑を見つけた。それをしっかり見ると、「福本善七」の名前ある。ぼくの曾祖父の名だ。ただ何のための石碑かは、刻まれた文字が傷んでいてよくわからなかった。

曾祖父の名前が、残っているだけでもよかった。福本家があった証だ。

2022年12月02日、まさお

関連記事:

ぼくの育った町はもう存在しない

ぼくの育った家は土蔵造りだった

ふるさとを再発見する

関連サイト:

富山県射水市大門総合会館