|

|

クリスマスの朝焼け

ベルリンのクリスマスは快晴だった。しかし寒かった。

その分、朝焼けが見られた。

朝7時過ぎ、わが家の居間から東側を見ると、きれいな朝焼けだった。

テレビ塔にはまだ、イルミネーションがついている(2番目の写真)。寒い分、地域暖房熱を供給する発電所からは黒い排ガスが出ている(最初の写真)。

今年はどうも、クリスマス気分なれなかった。それはぼくだけなのか。それとも世の中がそうだったのか。 (2025年12月27日) |

|

|

|

|

冬の景色

ベルリンの中心にある公園でジョギングした後、太陽がかすかに出ているのに気づいた。

ここのところ、天候は穏やかで、冬にしてはそれほど寒くない。

こういうどんよりした天気が、ベルリンの典型的な冬ではないか。

太陽が少しでいるので、太陽の光が雲に輪っかをかけ、虹のようにも見える。

その淡い光が、どんよりした暗さに一抹の長閑さを感じさせてくれる。 (2025年12月20日) |

|

|

|

|

ベルリンのゲーリー建築

スペイン・ビルバオのグッゲンハイム美術館など斬新なデザインで知られる世界的な建築家フランク・ゲーリーが亡くなった。96歳だった。

ゲーリーの建築はベルリンにもあるので紹介したい。

一つは、ブランデンブルク門前にあるDZ銀行の建物(最初と2番目の写真)。ドイツの協同組合銀行の中央銀行だ。正面から見ると普通に見えるが、中に入ってびっくり!

もう一つは、ビエール・ブーレーズ・ホール(3番目と最後の写真)。バレンボイム・サイード・アカデミーの中にある。これは、ベルリン国立オペラの舞台装置の入っていた倉庫を改造して、内部に小ホールをつくった小ホールだ。一部に倉庫の面影も残している。 (2025年12月13日) |

|

|

|

|

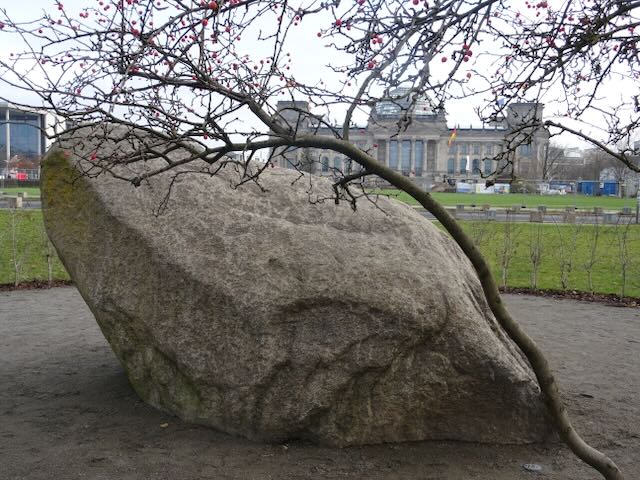

小さな記念碑

ドイツ連邦議会議事堂前、首相府横に、小さな記念碑ができている。今年2025年5月にできたばかりだ。

まだ仮設だが、記念碑について説明する立派なパネルも設置されている。

それによると、1939年から1945年の間にナチス・ドイツの暴力の犠牲になったポーランド人を追悼するものだという。

一般市民有志のイニシアチブで実現。最終的な設置は、連邦議会でも決議された。

ただドイツがポーランドに対してまだ戦後賠償していない問題は、政治的に解決されなければならない。 (2025年12月06日) |

|

|

|

|

リヒターフェルデ西駅

1872年、ベルリン郊外の邸宅地区の駅としてオープンした。当時は、ベルリンから西部のマグデブルク方面に行く路線に属していた。

駅舎はエレガントな邸宅地区の駅として、イタリア・トスカーナ地方の別荘風の趣のあるしゃれたデザインとなっている。

現在は、ヴァンゼー方面にいくSバーンS1号線のベルリン南西部の駅。

駅名は邸宅地区が拡大されるのに伴い、「大リヒターフェルデ駅」などいろいろ変遷してきた。1920年にリヒターフェルデがベルリンに統合されたのに伴い、1925年現在の駅名に変更された。

終戦直後からは、米軍の軍用駅としても使われていた。 (2025年11月29日) |

|

|

|

|

ズントガウ通り駅

前回のツェーレンドルフ駅同様、SバーンS1号線の駅。ヴァンゼー行きに乗ると、ツェーレンドルフ駅の一つ手前となる。

1934年にオープンした。戦争ではほとんど破壊されていない。

当初、駅名は「ツェーレンドルフ東」とすることで計画されていた。しかし1919年にアルザス地方のズントガウがフランスに譲渡され、それにちなんで「ズントガウ通り」ができたことから、「ズントガウ通り駅」となる。

1930年代ベルリンでは、社会住宅がたくさんできた時期。駅の周辺1キロメートルに3000人を収容する集合住宅地帯ができていた。駅は、その新しい住民のために設置されたともいえる。

旧西ベルリンのSバーンが1985年に再運行される前に、修復されている。 (2025年11月22日) |

|

|

|

|

ツェーレンドルフ駅

駅は南西部のヴァンゼーと北部のオラニエンブルクを結ぶSバーンS1号線の駅。ベルリン南西部にある。

現在ベルリンにある鉄道の駅では最も古い。1838年9月にオープンした。当時は、ツェーレンドルフとポツダムの間しか運行されていなかった。

1938年10月にベルリン中心に南北を結ぶトンネルができると、ツェーレンドルフから北部のオラニエンブルクを結ぶ路線が開通する。

戦争で一時期運行が中断したが、ベルリンの壁ができた後も、北西部のフローナウとツェーレンドルフを結ぶ路線は運行されていた。

1980年の鉄道ストライキで駅は閉鎖されるが、1985年に路線運行が再開され、統一後の一時期を除き、常に運用されていた息の長い駅だ。 (2025年11月15日) |

|

|

|

|

ガトウ飛行場

ガトウ飛行場はどこにあるのか、はっきり見ておきたいなあと思っていた。

ポツダム会談に参加するため、英国チャーチル首相と米国トルーマン大統領が1945年7月15日に到着した飛行場だった。

両首脳はそこから、車で宿舎となる豪邸のある新バーベルスベルクに移動した。

飛行場はベルリン西の郊外にある。現在はドイツ軍管轄下に置かれ、空軍の軍事博物館となっている。

滑走路には、昔の戦闘機やヘリコプターなども置かれていた。 (2025年11月11日) |

|

|

|

|

メキシコ広場駅

駅はシュラハテンゼー駅と同じく、SバーンS1号線の駅。ベルリン南西部にある。

駅舎は1904年にオープンした。最初の天井の写真でもわかるようにアール・ヌーヴォー様式。ベルリンのSバーンの駅ではとても貴重な駅舎の一つだ。

オープン当時は「ツェーレンドルフ・ベーレン通り駅」といわれた。「メキシコ広場駅」となったのは1987年になってから。

駅舎には書店があり、25年間朗読会や対話フォーラムが行われてきた。「文化駅」といわれてきたが、その書店はもうない。

駅舎は売却され、個人所有となっている。 (2025年11月01日) |

|

|

|

|

シュラハテンゼー駅

シュラハテンゼー駅は、ベルリン西部のヴァンゼー駅と北東部のオラニエンブルク駅をつなぐSバーンS1号線の駅。

駅は、ベルリン西部に向かうヴァンゼー線が設置される1874年に設置された。駅は当時、森の中にあった。

その時にできた駅舎はイタリアのトスカーナ様式で、現在文化財として保護されている。しかし戦前にヴァンゼー線が移設されてからは、駅舎としては使われていない。レストランなどに使われている。

駅は、戦争ではほとんど破壊されなかった。むしろ1961年にベルリンの壁ができるとSバーンがボイコットされるほか、1980年のSバーン・ストライキで路線が運行停止となったことで、傷みがひどくなった。

旧西ベルリン交通公社が1985年にSバーンの代行運行を開始した時、駅は再オープンされた。 (2025年10月25日) |

|

|

|

|

ベルリンの秋

ベルリンはもう、秋。

ベルリン郊外の湖(シュラハテンゼー)の周りの木も紅葉し(写真)、湖の遊歩道は黄色や赤色の落ち葉の絨毯のようだ。水面に、白鳥や黒いアオサギがたむろしている。

遊歩道には、誰かが描いた絵が『展示』されている。秋ののんびりとした雰囲気。

これもベルリンの一景だ。 (2025年10月18日) |

|

|

|

|

秋の朝焼け

今の時期ベルリンでは、日の出は7時20分頃。これは、日の出前の7時ちょっと過ぎに撮った写真だ。

今はまだ夏時間中なので、冬時間ではその1時間前となる。夏時間は人工的にそうしているので、日の出は6時20分頃といったほうがいいのかな。

今頃の秋は、例年朝焼けがとてもきれいだ。

実際には、東の空はもっと全体的にオレンジ色をしていた。しかしカメラは、それをうまく捉えることができなかった。

なので、写真は自分の目で見た現実とはちょっと違うよなという感じ。それでもきれなものはきれいだ。 (2025年10月12日) |

|

|

|

|

プレンターの森駅

ベルリンSバーンの駅の中でも、駅名が素敵だなと思っている駅。

ベルリンSバーンの駅の中でも、最も東ドイツ時代の趣を残している駅ではないかと思う。

案の定駅は、東ドイツ時代の1956年にでき、駅舎は翌年57年に完成した。

駅舎には、出入り口が北東側にしかない。反対側の南西側に出入り口がないのは、南西側にはガーデンハウスしかないのと、その向こうには東西ベルリンの国境線、1961年からはベルリンの壁があったからだ。

駅の東側にあるプレンターの森は90平米くらいの森。シュプレー河の河岸にある。1760年につくられた。

森のシュプレー沿いには遊歩道があり、それを北に歩くと、トレプトウ公園に入る。 (2025年10月04日) |

|

|

|

|

ユダヤ人墓地2

せっかくの機会なので、もう少しぼくのいったユダヤ人墓地について紹介しておきたい。

ぼくがいったのは、ベルリン・アレキサンダー広場近くにあるシェーンハウザー・アレーにあるユダヤ人墓地。

墓地内には、ナチ時代にユダヤ人をかくまうための地下壕の入り口があった(最初の写真)。

ドイツ印象派を代表する画家で、伝統から抜け出すことを求めたベルリン分離派の代表的画家マックス・リーバーマンと妻のお墓も並んでいた(2番目の写真)。

3番目の写真は、作曲家メンデルスゾーンの祖父で哲学者モーゼス・メンデルスゾーン家の大きなお墓だ。

作曲家マイアーベーアのお墓があるのはサイトで報告したが、マイアーベーアの最初の2人のこどもオイゲニーとアルフレードのお墓も両親のお墓の近くに並んでいた(4番目の写真)。 (2025年9月27日) |

|

|

|

|

虹色のベルリン中央駅

地下鉄の連邦議会駅が虹色に装飾されているのは、すでに報告した。

それに続き、連邦議会駅に近いベルリン中央駅も一部が虹色に装飾されている。

連邦議会側の出入り口の大きなガラスの外壁に「駅にようこそ」とかかれたハートのシンボルが虹色になっている(最初の写真)。

出入り口のガラスドアには虹色のバーコードがはられ、「多様で、色とりどりの(駅)」と書かれたシールも貼られている。

入り口からのあがり階段には、虹色のチョコレートの広告もある(4番目の写真)。

これも、クリストファー・ストリート・デイに議事堂に虹の旗を掲揚することを禁止した連邦議会議長に抵抗するものだ。 (2025年9月20日) |

|

|

|

|

ユダヤ人墓地

先日、ユダヤ人墓地にいく機会があった。

ユダヤ人墓地では、一旦埋葬されると永久にその場に埋葬され続ける。そのため、墓地に場所がなくなると墓地は閉鎖され、新しい墓地が必要になる。

今回入った墓地は、19世紀終わりに閉鎖された。しかし、家族のお墓にはまだ特別に埋葬できるようになっている。

ユダヤ人墓地では、男性は頭を覆わなければならない。墓地の入り口には、帽子のない人のためにキッパ(ユダヤ教徒の帽子)が置かれていた(3番目の写真)。

墓地で目立つのはキヅタだ。墓を覆い、木にはい上がっている。それ以外の植物はない。ユダヤ人墓地ではキヅタしか認められないのだという。切り花も認められない。その代わりに石を持ってくる(2番目の写真)。

とても神秘的な場だった。 (2025年9月13日) |

|

|

|

|

淡水ガニ?

先日、近くの公園で池からカニが上がっているのを見つけた。

かなり威嚇している感じ。何というカニかはわからない。

淡水ガニかと見られるが、公園の池に捨てられた可能性もある。そうなると、淡水ガニではないかもしれない。

公園が現在、外来の植物や動物の捨て場になっているからだ。自宅で飼っていた、育てていたが、つまらないとか、面倒になったからという理由で公園に捨てられる。

その結果、公園に元々あった地元の植物や動物が外来のものに取って代わってしまう危険がある。

これも一つの自然破壊だ。 (2025年9月06日) |

|

|

|

|

テルトウ・シティ駅

ベルリン南部に隣接するテルトウ地区には、1901年に設置されたテルトウ駅がある。しかし駅が街の中心から離れている。

それに代わり、Sバーン専用駅として街の中心に近いところに設置されたのが、テルトウ・シティ駅だ。2005年2月にオープンした。テルトウ駅はローカル線駅となっている。

駅は現在、ベルリン中心から北部に向かうS25号線、S26号線の終着駅になっている。2030年代前半にはさらに、テルトウ西部に位置するシュターンスドルフまで延長される計画だ。

戦前の1920年代、路線をシュターンスドルフにあるベルリンの教会区毎に設置された大規模墓地に結ぶことが計画された。しかし、戦争、東西分裂で頓挫していた。

その戦前の計画が、1世紀以上経ってようやく実現される予定だ。 (2025年8月30日) |

|

|

|

|

パンコウ駅

パンコウ駅は1880年、停車駅程度の小さな駅としてはじまった。駅がパンコウ地区の中心から離れ、駅周辺が開発されていなかったからだ。

設置後すぐに「パンコウ・シェーンハウゼン」と改名され、今の「ヴォランク駅」が「パンコウ駅」と呼ばれていた。「パンコウ駅」となるのは、1954年秋になってから。

駅は「ヴォランク駅」と異なり、旧東ベルリンに位置する。

今残っている駅舎は1910年代前半にできたもの。戦争でも破壊されなかった。

駅構内には、昔の駅舎のほか駅周辺の写真が展示され、一種の『博物館』にもなっている(3番目の写真)。 (2025年8月23日) |

|

|

|

|

夏の雲

今夏、ベルリンは例年になく涼しい。30度を超える日は3日も続けば長いほう。30度を超える日は少ない。

それに比べ、ドイツ西部、南部が例年より暑くなっている。これまで夏は、東部のほうが西部、南部より格段に暑く、雨も降らなかった。そのため、乾燥して森が火事になることも多かった。

ベルリンでは今夏、雨も多い。

その分今夏は、雲がとてもおもしろい自然の芸術を見せてくれる。風もあるので、雲はすぐに変化する。

その瞬間、瞬間にカメラで撮っておかないと、すぐに変化してシャッターチャンスを逃してしまうことも多い。 (2025年8月16日) |

|

|

|

|

虹色の連邦議会駅

ベルリンの地下鉄5号線連邦議会駅が今、虹色にデコレーションされている。

そのきっかけは、保守系右派の女性連邦議会議長がこれまで性的マイノリティのプライド・パレードであるクリストファー・ストリート・デイに向け、毎年連邦議会に掲揚されてきた虹の旗を禁止したことだった。

ベルリンの交通公社がすぐに反応。地下鉄連邦議会駅を写真のように虹色に装飾した。

虹色の連邦議会駅は今、ベルリンの観光の名所にもなっている。ぼくが写真を撮っている時も、わざわざそのためにここにきたのだというドイツ人若者もいた。

ベルリンはセクシーだよね。 (2025年8月09日) |

|

|

|

|

アンティーク郵便受け

ベルリンからローカル線で東に1時間ほど走ったところに、トレブニッツという小さな村がある。人口は350人くらい。

先日、友人がトレブニッツでインスタレーションの共同展示会をするというので見にいった。

その帰りにトレブニッツで見つけたのが、このアンティークの郵便受けだ。

田舎だからまだ残っているのか。あるいは、そういう趣味なのかはわからない。

でもインターネットの普及で郵便物が減っている時代に、アンティークの郵便受けはたいへん貴重だ。ノスタルジックな気分にさせられる。 (2025年8月02日) |

|

|

|

|

アオサギ

「ベルリーナールフト」で何回か取り上げたアオサギ。今回ほど近くで撮影できたことはない。

アオサギのほうも年々数が増え、人との接触が増えてきたのだと思う。

最初と2番目の写真で、何か違いに気づかないだろうか。

2番目の写真では、アオサギが一本足で立っている。最初はもう一つの足が見えず、片足なのかと思った。しかし少し経って、もう片足をからだの中に隠しているのがわかり、ホッとした。

ペリカンなどのいる動物園の鳥カゴの外から中を見守るアオサギ。他の鳥のことが恋しいのかと思うのは、人間の偏見なんだろうな。 (2025年7月26日) |

|

|

|

|

シェーンホルツ駅

シェーンホルツ駅も、東西ベルリンの壁がすぐ横にあった駅。駅は、旧西ベルリン側にある。

駅は1877年に設置された。当時は「ライニッケンドルフ」という名前。翌年駅名は「シェーンホルツ」となるが、カッコをつけて「ライニッケンドルフ」が残ったままだった。

駅舎(最初と2枚目の写真)は1896年にできる。すぐ横にある貨物列車駅施設ともども、文化財保護施設に指定されている。

旧貨物列車駅施設(4枚目の写真)には今後、長距離列車の駐・操車場が設置される予定だ。 (2025年7月19日) |

|

|

|

|

夕日と雨雲

最近ベルリンでは、天候が非常に変わりやすくなっている。それは、前々回のベルリーナールフト「ベルリンの嵐雲」を見てもわかると思う。

ただそれが、『自然の芸術』を楽しませてくれるのも間違いない。

先日の夕方、好天だと思っていたら、急に雨雲が現れた。それとともに、夕日とのすばらしい自然のアンサンブルが醸し出される。

幸い雨は降らなかった。

天候が不順になったとはいえ、見事な自然の顔も楽しみたい。 (2025年7月12日) |

|

|

|

|

ヴォランク通り駅

ヴォランク通り駅は、ベルリンから北西に走るSバーンのS1号線とS25号線にある。北方面に向かう場合、前回のボーンホルム通り駅の次の駅となる。ボーンホルム通り駅同様、ベルリンの壁の歴史とは切り離せない。

駅は1877年にオープン。駅がパンコウ区にあることから、当初「パンコウ駅」と呼ばれていた。「ヴォランク通り駅」となるのは、1937年になってから。

戦後東西ベルリンが分割されると、線路と駅は東べルリンのパンコウ区に位置するが、路線は西ベルリンの路線に属するというねじれた形になった。駅の出入口は西ベルリン側にもあったが、駅では国境検査はまったく行われていなかった。

しかし1961年にベルリンの壁ができると、壁は線路東側の真横に建つ。東ベルリン側の出入口も閉鎖される。

1984年に西ベルリン側のSバーンの管轄が東独の帝国鉄道社から西ベルリン側に移管されても、駅はドイツ統一まで帝国鉄道社で働く東独の駅員によって運行されるというねじれた形になっていた。

駅舎には駅とは思えない内装も見られ(最初の写真)、駅舎は文化財として保護されている。 (2025年7月05日) |

|

|

|

|

ベルリンの嵐雲

ベルリンではここのところ、涼しくていいなあと思ったら、急に暑くなる。暑くなると、すぐにすごい嵐がくる。

嵐が起こるごとに、家屋の地下が水浸しになる所も多い。

嵐で木が倒れ、倒れた木の下敷きになって死者や負傷者も出ている。

わが家にいてもすごい風だと感じるから、木が倒れるのも仕方がないのかも。黒い雲が近づいてくると、すぐに窓を閉め、バルコニーに載っている鉢植えも下に降ろさないと危ない。

嵐の影響で、ベルリンの都市鉄道Sバーンの運行が一時休止される日も続いた。

今年はまだ例年より涼しく感じる。しかし嵐の影響は、逆に大きい。 (2025年6月28日) |

|

|

|

|

ボーンホルム通り駅

ボーンホルム通り駅ほど東西ベルリン分割の歴史を象徴する駅はない。

1989年11月9日夜、駅横の東西ベルリンを分割する国境検問所が開けられ、ベルリンの壁が崩壊した。

駅が設置されたのは、1935年になってから。19世紀半ばから開通したドイツ北部に向かう北部線とプロイセン州へ向かうシュツェチン線の重要な分岐点だったが、駅はそれまで設置されなかった。

戦後の東西ベルリンの分割とともに、駅と駅を通る線路も東西に分割される。1961年にベルリンの壁ができると、駅は閉鎖され、西ベルリン側の路線は駅を通過するだけとなる。東ベルリン側の路線は、国境線を迂回するように移設された。

ドイツ統一後の1990年12月、ホームを一つだけ使って駅が再オープン。今のような形で完全に駅として機能するようになったのは、1997年12月になってからだ。 (2025年6月21日) |

|

|

|

|

シュトレーゾウ駅

「シュトレーゾウ」とは、ベルリン西部シュパンダウ地区にある地域名。スラブ語で「保護された渡河」という意味だ。

シュトレーゾウには、プロイセン王国時代の19世紀から第一次世界大戦まで軍事産業が発達する。プロイセン王護衛部隊が駐屯し、その兵舎もあった。それを記録する絵が、駅ホームでも見られる(写真1)。

駅は1846年、ドイツ北西部ハンブルク方面行きの長距離列車の駅としてできた。その時にできた駅舎は今も、文化財として残っている(写真2と3)。

1997年、駅から西に1キロメートル離れたシュパンダウ区役所の向かいにドイツ新幹線ICEの停まる新しい長距離列車駅ができるまで「ベルリン・シュパンダウ」といわれた。その後、Sバーン専用駅として「シュトレーゾウ駅」となる。

ICE新駅が今、「ベルリン・シュパンダウ」となっている。 (2025年6月07日) |

|

|

|

|

ピッヒェルスベルク駅

駅は、オリンピックスタジアム駅とともにオリンピック公演・施設にいくには大切な駅。1911年にオープン。1936年のオリンピック大会の時に改築された。

第二次世界大戦で破壊されたが、最低必要な部分だけを直して使われていた。

しかし1980年のSバーン・ストライキに伴う西ベルリンのSバーンの操業停止とともに駅は閉鎖された。

再オープンしたのは1998年。オリンピック公園やオリンピックの鐘などオリンピック関連施設や「森の舞台」といわれる屋外ホールにいくには欠かせない駅だ。 (2025年5月31日) |

|

|

|

|

オリンピックスタジアム駅

駅は、Sバーンの通常運行ホームとサッカーの試合などスタジアムでイベントがある時に使われる特別ホーム(最初の写真)で構成される。

駅は1909年、グルーネヴァルト競馬場ができた時に「競馬場駅」としてオープン。その後、1936年のベルリンオリンピックの時、メインスタジアムなどオリンピック施設のために増設された。

1960年「オリンピックスタジアム駅」に改名されるが、翌年ベルリンの壁ができると乗客数が激減。サッカーの試合などスタジアムでイベントがある時以外は使われなくなる。

1980年のSバーン・ストライキに伴う西ベルリンのSバーンの操業停止とともに駅は閉鎖された。

駅はドイツ統一後、西に向かうSバーンがシュパンダウまで延長されるのに伴い、1998年に再オープン。その時に大幅に改築されている。 (2025年5月24日) |

|

|

|

|

近所のカフェ

自分の住む住宅街に、カフェがあるのはありがたい。生活がのどかに、豊かに感じる。

そういうカフェの一つが、わが家の近くにある「フィアーカー(辻馬車)」というカフェ。エッセン通りとボッフム通りの角にある。

オープンして10年ほどだが、古いヴィーン風のカフェになっている。コーヒー豆は自家焙煎、ケーキも自家製だ。

自家焙煎コーヒーと自家製ケーキをテイクアウトしていく地元住民も多い。

豪華という感じはなく、庶民的なのがいい。 (2025年5月10日) |

|

|

|

|

ヘーア通り駅

ヘーア通りは1903年、帝国首相広場とベルリン西にある軍の演習場を結ぶ通りとして設置され、その後軍のパレート用通りとして利用された。ベルリン東西を結ぶ重要な通りとなる。

そのためヘーア通り駅はナチス時代、要人を出迎える駅として使われる。たとえばヒトラーは1937年、イタリア首相ムソリーニを出迎えた。

駅が設置されたのは1909年。周辺の豪邸街とベルリン中心を結ぶためだった。

ベルリンSバーンのストライキに伴い、1980年に閉鎖された。その後一時短期に駅として利用されたが、本格的にSバーンの駅として再利用されるのはドイツ統一後の1998年から。ベルリンの東西を結ぶ路線(S3号線とS9号線)にある。

駅はその時に修復され、現在に至っている。 (2025年5月03日) |

|

|

|

|

バルコニーの花

3週間ほど住居を離れていた。戻ってみると、わが家のバルコニーが春らしくなり、いろいろな花が咲いていた。

最初の写真はいちごの花。次がブルーベリーの花。その次がローズマリーの花。最後はハーブのサージのつぼみだ。

いずれも、そのまま実を食べたり、葉を料理に使ったり、ハーブティーにしたりして使っている。

バルコニーで栽培するのも、ばかにならない。生活にも役立っている。どれも越冬してくれるので、手間もかかわない。

世の中物騒になっているが、こういうことがサバイバルとして必要にならなければいいが。 (2025年4月26日) |

|

|

|

|

バーベルスベルク駅

バーベルスベルク駅は1862年、プロイセン王お召し列車の特別停車駅として設置された。その時の駅名は「ノイエンドルフ駅」だった。

当時駅は現在の駅より西側に位置し、1888年に現在のグリープニッツ湖駅からポツダムに路線が延長されるのに伴い、駅は現在の位置に移転された。現在の駅舎は、1911年から1914年に建てられた。

駅名はその後何回も改名され、現在の「バーベルスベルク駅」になったのは1938年のナチス時代。

1961年にベルリンの壁ができた後は、東ドイツ領においてポツダム方面からくる列車の最終駅となっていた。壁崩壊後の1990年はじめ、この路線は西ベルリンのヴァンゼー駅まで延びる。

ベルリンからくるSバーンは1992年、バーベルスベルク駅を通ってポツダムまで延びることになる。 (2025年4月05日) |

|

|

|

|

グリープニッツ湖駅

グリープニッツ湖駅は今、ベルリンのSバーンの駅の中でも最も活気のある駅の一つだと思う。駅の近くに大学のキャンパスや研究機関があるので、若い乗客の利用が圧倒的に多い。

駅は1874年、近くのノイ(新)バーベルスベルクに豪邸街ができたことで設置された。駅名も「ノイバーベルスベルク駅」といった。駅の南に世界に無声映画を広めた映画会社ウーファのスタジオがあることから、1938年駅名は「バーベルスベルク・ウーファシティ駅」に改名される。

この地域は終戦後ソ連管轄となり、東ドイツの建国とともに東ドイツ領となる。駅名も現在の「グリープニッツ湖駅」となった。

1961年にベルリンの壁ができて東西ドイツが閉鎖されると、駅は壁が崩壊する1989年まで、西ドイツと西ベルリンを結ぶ長距離列車専用の国境検問駅だった。

Sバーン専用ホームができるのは、Sバーンがポツダムまで延びる1992年になってから。 (2025年3月22日) |

|

|

|

|

KGBの影

1945年夏にポツダム会談の行われたツェツィーリエンホーフソ宮殿のすぐ近くに、修復されてきれいになった建物の一角がある。

教会系団体の建物だという。しかし道路のあちこちにパネルがあり、過去の歴史が記録されている。

読んでみると、教会系団体の建物とその一角はポツダム会談後すぐに閉鎖され、ソ連の秘密情報機関「ソ連連国家保安委員会(KGB)」の東ドイツにおける拠点になったところだという。

一角には、旧東ドイツ市民が拘束されていた監獄が記念館として残されている。 (2025年3月15日) |

|

|

|

|

初春の花

ベルリンはここ数日来、天気のいい日が続いている。日差しもようやく、春らしくなった。

それとともに、初春の花も目立つようになった。

今特に目立つのが、クロッカスだ。薄青い花と濃い青の花が、一面に広がっているところもある。

その他に目立つのは、白い花のマツユキソウ(スノードロップ)。白い花が垂れ下がっているのがかわいい。

スイセンはようやく芽が出てきた感じで、もう少し早い。 (2025年3月08日) |

|

|

|

|

昔のベルリン

ベルリンは19世紀末から20世紀初期にかけ、とても魅力のある街だったと思う。

当時の写真も残っている。ぼくは、当時の写真が好きだ。たとえば、写真家ヴァルドマー・ティツェンターラーの写真がすばらしい。

写真が戦禍を逃れて残っているのは、ティツェンターラーの未亡人などのおかげだ。ただティツェンターラーは、熱狂的なナチスの支持者だった。

先日お昼のランチを食べに入ったレストランの壁に、昔のベルリンの写真がいくつもかけてあった。昔のベルリンを味わいながら、お昼を食べるのもいい。 (2025年3月01日) |

|

|

|

|

ヴァンゼー駅

ヴァンゼー駅は、ベルリン西端のヴァンゼー(湖)の畔にある。歴史的にも、交通上も、とても重要な駅だ。

駅は、戦争で破壊されていない。しかし戦前、設立当初の駅舎などが解体され、新築されている。当初から残っているのは、駅南側にあるレンガ作りの駅舎(写真2番目)くらい。これは元々、ドライリンデン駅の駅舎だった。後になってヴァンゼー駅に統合される。

駅は、ポツダムにまで延びるSバーンの重要な駅。しかしポツダム線が再運行されたのは、統一後の1992年から。ドイツが東西に分割されていた時は、東ベルリンから遠回りしないと、ポツダムにはいけなかった。

駅ができたのは1874年。その時は「ヴァンネンゼー駅」といわれた。4年後、今の駅名に改名されている。 (2025年2月23日) |

|

|

|

|

ニコラスゼー駅

ニコラスゼー駅は、ベルリンのSバーンの駅の中でも最も素敵な駅の一つ。ぼくの最も好きな駅の一つだ。長閑な郊外の駅という雰囲気もいい。

中世風の駅舎に、アール・ヌーヴォー様式が組み込まれている。1902年、地域に邸宅街が新設される時に設置された。

Sバーン1号線(ヴァンゼー行き)と7号線(ポツダム行き)の乗り換え駅でもある。ただし2つのホームが、結構離れている。

連絡橋が1930年代後半に設置されているが、あまり利用されていない。次の駅のヴァンゼー駅のほうが乗り換えが楽だからだ。

ヴァンゼーの水浴場には、この駅で降りていく。 (2025年2月15日) |

|

|

|

|

グルーネヴァルト駅

グルーネヴァルト駅は、ポツダム行きのSバーン7号線にある。1879年にオープンした。

その時はまだ、「フンデコイレ(犬の太もも)駅」といわれた。駅に隣接する森グルーネヴァルトに、「フンデコイレフェン」という沼地があるからだ。

現在の駅名になったのは、1884年になってから。環状線にグルーネヴァルト駅があったが改名され、その駅はハーレンゼー駅となる。

グルーネヴァルト駅はナチスの時代、ユダヤ人を強制収容所に送るために使われた駅でもある。5万人以上が搬送された。

駅とその周辺にはそれを記憶するため、駅前のほか(最初の写真)、「17番線ホーム」(3番目、4番目の写真)などいくつもの記念碑がある。 (2025年2月08日) |

|

|

|

|

ヴェディング駅

ヴェディング駅は元々、環状線の駅の中でも最も古い駅の一つ。1872年5月にオープンした。

1961年ベルリンの壁によって、東西ベルリンが分割される。鉄道職員のストライキを機に、1980年から旧西ベルリンでは環状線が運行されなくなった。

ドイツ統一後、ベルリンのSバーン環状線は部分的に運行を開始する。2002年6月、ヴェディング駅が再オープンしたことで、環状線が環状線として完全に復活した。

環状線北部から中央駅に分岐するS21号線が、2025年中に部分開通する予定。それに伴いヴェディング駅は、前回のヴェストハーフェン駅とともに新線北側の基点駅となる。 (2025年2月01日) |

|

|

|

|

木造りの遊び場

ベルリンでは、こどもの遊び場が木造りになってきている。

元々、木造りの遊び場はあった。ただ遊び場が古くなってリフォームされる時、これまで以上に木造りにこだわってきているように感じる。

これは、社会の脱炭素化と持続可能な発展を目的としてそういう流れになっているのだと思う。

ぼくは木を見ると、遊びたくなる。でも、誘拐犯に間違えられるのではないかと心配になる。がまん、がまん。 (2025年1月25日) |

|

|

|

|

ヴェストハーフェン(西港)駅

ヴェストハーフェン(西港)駅 は、河川交通の港と暖房用発電所の横にある。

現在の駅はドイツ統一後の1999年12月に新たに新設され、「ヴェストハーフェン(西港)駅」という新しい名前でオープンした。

ただその時はまだ、旧西ベルリン側の環状線の最終駅。環状線が実際に環状線として開通するのは、2002年6月になってから。

元々は1897/1898年に「プットリッツ通り駅」としてオープン。その後駅は、路線の変更のほか、戦争、ベルリンの壁設置と崩壊などで、位置の変更や破壊などの歴史を経てきた。

戦中、隣接されていた貨物専用駅のホームが、ユダヤ人などを強制収容所に送るために使われていた。 (2025年1月18日) |

|

|

|

|

新雪

日本では、日本海側や東北などで大雪になっているようだ。

ベルリンでも数日前から雪が降ったり、止んだり。サラサラの雪ではなく、べちゃべちゃの雪。こちらでは珍しい。

そうなると急に零下になると、路面が凍るので、要注意!

寒がりのわが家の雄ネコ「タロウ」は雪で寒いのにバルコニーに出て、足跡をつくってくれた。

亡くなった雌ネコのハナコは雪が大好きだったが、タロウではとても珍しい。 (2025年1月11日) |

|

|

|

|

新年のベルリン

新年も『ベルリン@対話工房』よろしくお願いします。

ベルリンは年末年始と、それほど天気がよくない。それでも2日は、青空となる。

それを機に、ベルリンの新年の様子を撮ってみた。しかし目に見えるままの様子ではなく、鏡に見えるベルリンだ。

ベルリン中央駅前にある「キューブ(立方体)・ベルリン」といわれる真四角の建物。外壁が鏡になっていて、角度もいろいろ変えてある。

鏡に見えるベルリン。新年は、どうなっていくのかな? (2025年1月04日) |

|

|